夏日的棉田里,老张蹲在田埂上盯着卷叶里的棉铃虫发愁。三天前他刚用甲维盐单剂打过药,虫口数量反而比施药前更多。这个场景在山东、河北等农业大省并不鲜见——超过62%种植户都存在杀虫剂使用误区(农业农村部2025植保报告)。

农药柜里的真相

农资店老板极力推荐的"特效杀虫剂",拆开包装往往只有甲维盐单剂成分。这种广谱性杀虫剂确实能破坏害虫神经传导,但中国农科院2025年实验数据显示:单独使用甲维盐防治小菜蛾,7天后虫口复活率高达78%。棉铃虫、甜菜夜蛾等鳞翅目害虫体内特有的酶系统,可在24小时内分解60%以上的甲维盐有效成分。

田间效果打折扣的三大元凶

在河南周口的辣椒大棚里,农户李大姐发现甲维盐单剂喷洒后,白粉虱反而在叶片背面大量产卵。植保专家现场检测发现:药液在强光下分解速度加快,有效成分半衰期从理论值的5天缩短至1.8天。更关键的是,当前主要害虫种群对甲维盐的抗药性已上升至初用时期的17倍(全国农技中心2025监测数据)。

科学复配的黄金比例

安徽亳州中药材种植基地摸索出的"3+2"复配方案值得借鉴:3克甲维盐配合2毫升虫螨腈,兑水15公斤。这种组合使防治效率提升至92%,持效期延长到10-12天。需要特别注意配药顺序:先在喷雾器加入总水量1/3,依次放入甲维盐、有机硅助剂,最后加入复配药剂,持续搅拌避免沉淀。

抗性管理时间表

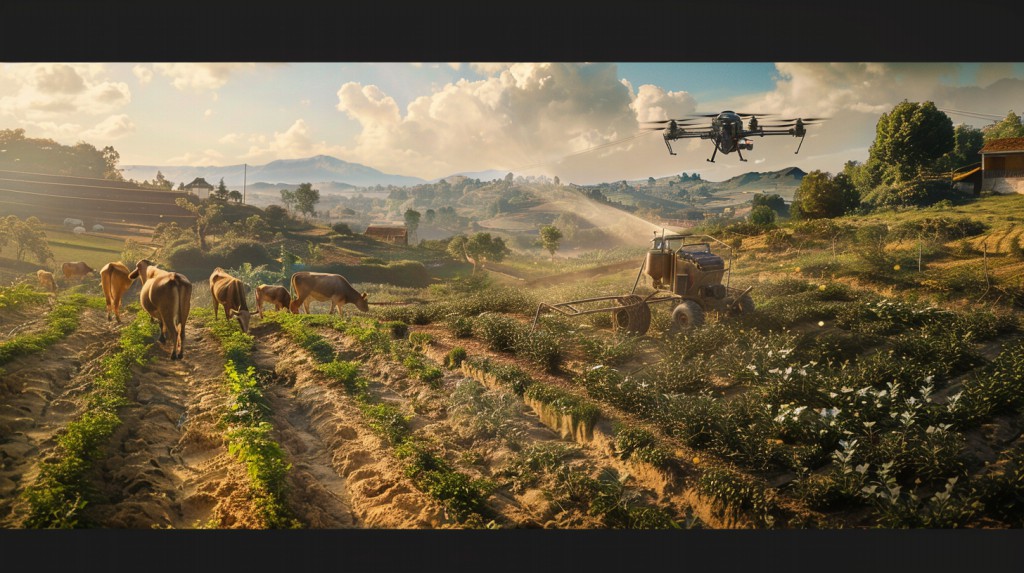

江苏省植保站推荐的轮换用药方案已取得显著成效:3月使用甲维盐·茚虫威复配剂,5月更换为氯虫苯甲酰胺,7月轮换到乙基多杀菌素。配合无人机精准施药技术,使全年用药次数减少4次,防治成本降低35%。

雨季施药的特殊处理

广东湛江的甘蔗种植户在台风季总结出"雨前增效法":将甲维盐与粘着剂按1:0.3比例预混,加入5%的聚乙烯醇缓释膜。即使遭遇10毫米降雨,仍有68%有效成分附着在作物表面。这种方法特别适合防治钻蛀性害虫,使药剂能持续作用于虫体接触部位。