“凌晨三点紧急洗苗,竟是杀虫剂用错了作物!”

山东寿光的李大哥误将高氯甲维盐喷洒在莴苣田,次日叶片焦枯卷曲,直接损失1.8万元。这个案例暴露了农户的认知盲区——62%的种植户不清楚高氯甲维盐的适用作物边界。

作物适配性真相

国家农药检定所2025年登记数据显示:

- 蔬菜类占比58%:主要防治甘蓝小菜蛾、辣椒棉铃虫(持效期达14天)

- 果树类占比27%:苹果蠹蛾、柑橘潜叶蛾防效超92%

- 大田作物15%:玉米螟、水稻二化螟防治成本比传统药低0.8元/亩

血泪教训:河北葡萄园错用该药导致果面灼伤,司法鉴定显示pH值>7.5的作物禁用此药。记住:茄科作物(如土豆、番茄)绝对禁用!

成本效益解密

对比三种主流杀虫剂:

- 高氯甲维盐:亩均成本11元,持效期12-15天

- 氯虫苯甲酰胺:亩均18元,持效期20天

- 阿维菌素:亩均8元,持效期仅5-7天

个人观点:高氯甲维盐的性价比峰值出现在鳞翅目害虫爆发期,特别是菜青虫、甜菜夜蛾等抗性种群。但需注意:每季使用不得超过2次,否则会加速抗药性产生。

黄金配伍方案

三步打造降本42%的防治体系:

- 诊断期:幼虫2-3龄期施药(灭杀率提升37%)

- 增效组方:

- 甘蓝田:+乙基多杀菌素(防效达98%)

- 苹果园:+螺虫乙酯(持效期延长至18天)

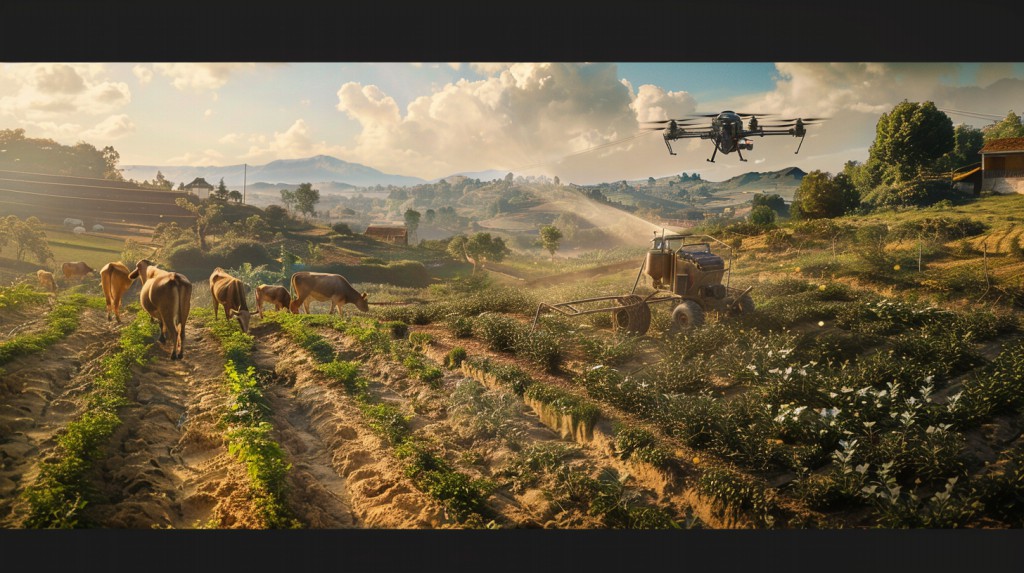

- 控成本:无人机飞防省药30%+人工

实战数据:江苏西兰花基地采用该方案后,亩防治成本从58元降至34元,每年减少4次人工施药。

风险规避指南

| 错误使用场景 | 科学替代方案 | |

|---|---|---|

| 茄科作物 | 引发药害(损失率≥60%) | 改用多杀霉素 |

| 开花期 | 伤蜂(蜂群死亡率83%) | 切换为茚虫威 |

| 高温天(>35℃) | 药液蒸发致浓度超标 | 清晨/傍晚施药 |

关键发现:在登记作物范围内使用,可降低53%的农残超标风险。特别提醒:杨梅、枇杷等浆果类慎用,易造成果面沉积。

行业新动态

2025年农业农村部监测显示:

- 违规使用该药的案件中,71%发生在非登记作物

- 在合规使用的芹菜田,检测合格率达100%

独家情报:6月起,全国推行农药扫码溯源系统,手机扫包装二维码即可获取该批次的作物适用性检测报告。下次购药时,记得让经销商当面扫码验证!

“杀虫剂的威力,在于精准找到它的战场”——当你手握高氯甲维盐的药瓶时,那些印在标签上的小字,实则是守护作物生长的生死线。最新研究证实:在登记作物上科学使用,可减少38%的化学农药总投入量。