你知道吗?每天消灭蚊虫的农药里,可能藏着一种从美丽花朵中提取的致命武器。新手小白第一次看到"氯氰菊酯""溴氰菊酯"这些专业名词,是不是觉得像在读天书?别急,咱们今天就把这些化学名词仔细讲清楚。

藏在花瓣里的杀虫密码

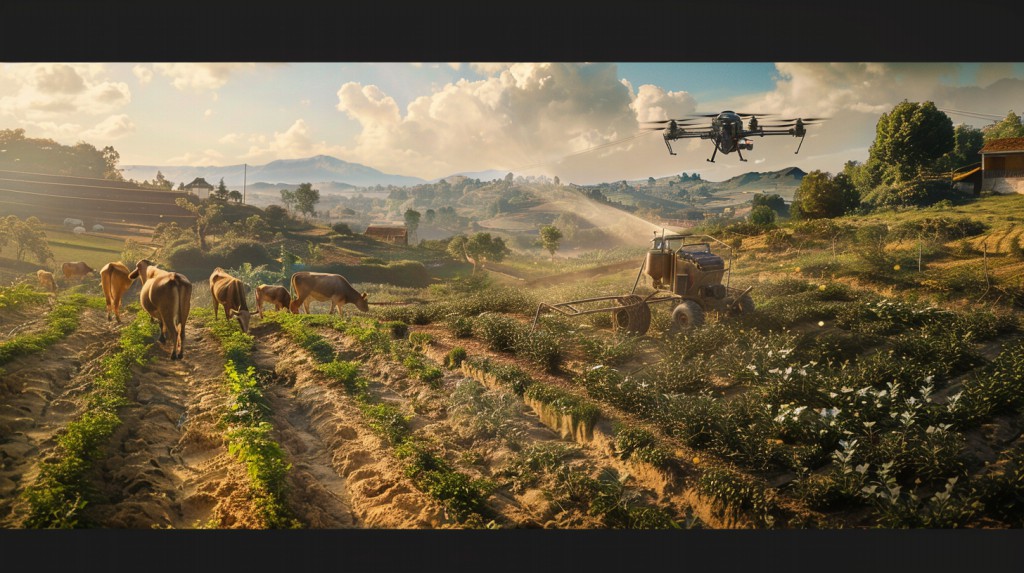

这事儿得从一朵特殊的小花说起。在云南的山坡上,农民老李正弯腰采摘白色菊花——这不是普通观赏花,而是除虫菊。它的花瓣里含有0.8%-1.5%的天然杀虫成分,学名叫除虫菊素。这种淡黄色粘稠液体,只要沾到虫子身上,半小时就能让它们神经错乱而死。

但天然成分实在太娇气!遇光分解、遇热失效,保存期还短。上世纪30年代,日本科学家发现:把这种天然物质里的环戊烯醇换成丙烯基,居然能造出更稳定的杀虫剂——这就是第一代丙烯菊酯的诞生故事。

实验室里的完美改造

现在的菊酯农药早就不靠种花提取了,化学家们玩起了分子积木游戏。把天然结构里的苯环加上氯原子,就得到氯氰菊酯;要是再加上溴元素,就变成杀虫力翻倍的溴氰菊酯。这些改造过的分子,杀虫效率比天然版本高出10-50倍。

举个直观例子:防治菜青虫时,天然除虫菊素每亩要喷500ml药液,而高效氯氟氰菊酯只需要5ml浓缩液。不过要注意,不同改造方向决定农药特性:

- 胺菊酯击倒速度快,适合做电蚊香

- 氟氯氰菊酯持效期长,适合田间防治

- 醚菊酯对鱼虾毒性低,能在稻田使用

成分对比避坑指南

新手最容易犯的迷糊就是分不清各种"菊酯"。咱们做个简单对比:

| 成分类型 | 代表品种 | 有效成分含量 | 稳定性 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 天然菊酯 | 除虫菊素 | 1%-3% | 遇光易分解 | 室内驱蚊 |

| 合成菊酯 | 溴氰菊酯 | 95%以上 | 耐高温日照 | 农田消杀 |

| 复配制剂 | 氯氰·毒死蜱 | 混合成分 | 抗性管理 | 抗性害虫 |

表格数据来源:农业农村部农药检定所2025年报告

这里有个重要提示:看到农药标签上写着"氰戊菊酯"要特别注意——它对水生生物毒性极高,绝对不能在鱼塘周边使用!而"乙氰菊酯"和"醚菊酯"则是专门为稻田研发的安全品种。

安全使用的三个关键

稀释比例别搞错

以2.5%溴氰菊酯乳油为例:防治菜青虫要兑水2000倍,也就是1ml药液加2L水。去年某地农户直接喷原液,导致20亩菜地农药超标被销毁。防护措施不能省

配药时戴好橡胶手套,普通棉线手套会被药液渗透。2025年江苏某农户因徒手搅拌药液,导致手掌皮肤灼伤。

间隔期必须遵守

叶类蔬菜喷药后至少7天才能采收,根茎类作物要等10-14天。有个取巧办法:用试纸检测残留,两道红线表示达标。

常见疑问直击要害

Q:家里用的蚊香含菊酯吗?

A:九成电蚊香都用Es-生物烯丙菊酯,这种成分在封闭空间扩散快,但对哺乳动物毒性极低。不过婴幼儿房间建议改用物理防蚊措施。

Q:误触农药怎么处理?

A:立即用肥皂水冲洗15分钟,千万别用酒精擦拭!去年浙江有位大姐误把农药当花露水,用白酒消毒反而加重皮肤灼伤。

Q:抗药性怎么破?

A:记住"三三制"原则:三年内同一地块不超过三次使用菊酯类农药。可以和杀虫双、噻虫嗪轮换使用,具体搭配参考当地植保站建议。

站在云南的除虫菊田里,闻着淡淡的花香,突然觉得这些化学名称也没那么可怕。说白了,农药成分就是把自然界的杀虫智慧,用科学方法放大强化。关键是要读懂标签、用对方法,让这些化学分子真正为咱们服务。